L’exposition ouvre ses portes lundi. C’est un patrimoine souvent méconnu qui est exposé accompagné d’explications claires qui permettent de comprendre le sens des couleurs et des différents symboles.

Aux chasubles présentées en décembre 2022 sur ce blog viendront s’ajouter quelques autres prétées par les communes voisines : La Meyze, Meilhac, Rilhac Lastours. Elles sont en général en très bon état, n’ayant pas été entreposées pendant 50 ans dans un « grenier » sous le toit d’une église !

Les règles d’usage des couleurs et les différentes codifications des matériaux et des symboles pouraoient conduire à une très forte homogénéité des ces vêtements mais ce n’est pas le cas. la richesse des paroisses joue sur la qualité des broderies et l’influence de la mode se retrouve dans les chasubles les plus récentes, aux tissus plus légers et aux décors « Arts nouveau ».

D’abord deux chasubles blanches en soie de La Meyze. En parfait état, la première avec des broderies en fil d’or plus est plus riche que la seconde dont l’orfroi est en tapisserie au point de croix aux motifs fleuraux.

Suivent deux chasubles rouges en soie très différentes. La broderie des fleurs est très fine et des sequins, petits disques en métal du nom d’une ancienne monaie de Venise), emplissent le coeur.

La couleur rouge disparait sous les feurs et la largeur de l’orfroi.

La chasuble verte correspond aux temps ordinaires. C’est elle dont l’usage est le plus fréquent. Le décors n’a pas besoin d’autant d’éclat que pour les chasubles des jours de fête.

Enfin une chasuble noire, avec beaucoup plus de décors que celles que nous avons vues à Nexon. Le devant n’a pas la forme « en violon » des autres chasubles.

A Lastours nous avons une chasuble rose. Le décors est très sobre avec au dos un chrisme brodé : XP, les lettres du nom du Christ en grec, Christos, Χριστός, le khi et le rho.

La chasuble blanche est différente des autres deja rencontrées.

Le centre de la croix représente la Vierge tenant son fils. Il n’y a pratiquement pas d’or mais de la laine et certaines parties du corps sont peintes.

A Meilhac une chasuble blanche, simple, deux jaune d’or dont l’une fleurie, deux vertes et une noire.

Une remarque : l’agneau au centre de la croix est diddérent de ceux rencontrés jusqu’ici. Il lève la tête et une inscription dit » Ecce agnus Dei », « Voici l’agneau de Dieu ». Référence aux paroles de Jean-Baptiste, au moment du baptême de Jésus dans le Jourdain : « Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde » (Jn 1, 29). L’agneau est toujours couché sur le livre fermé par sept sceaux. ceci est tiré du livre de l’Apocalypse de Saint Jean qui contient la révélation de ce qui doit venir et seul le Christ est digne d’ouvrir les sceaux qui le ferment.

Dns le dos pas de référence au Christ sauf si de loin on peut lire la fleur comme l’oeil de Dieu.

A Rilhac deux chasubles jaunes, une blanche, une rose, une violette et une noire.

La première chasuble a moins d’or que la seconde. Le centre de la croix est une croix brodée, sans aucun fil d’or.

La suivante peut etre prise pour une chasuble blanche ou jaune pale? Les orfrois sont très décorés de fleurs.

La chasuble rouge est en soie damasée, très sobre., en soie damassée.

Une des chasubles porte l’étiquette du fabricant. Je n’en trouve pas la trace dans les annuaires anciens.

Lors de l’exposition d’autres vêtements seront exposés. Une chape supplémentaire couleur or. Les chapes étant revêtue pour les processions et des occasions solennelles, elle est toujours décorée de broderies très riches et embellie d’ourlets et d’ornements précieux.

Des étoles, des pavillons de ciboire, des voiles de tabernacle ou conopée…

Un objet assez rare appartenant à l’église de La Meyze a donné lieu à quelques discussions pour finalement arriver à la conclusion qu’il s’agit d’une pale, décorée et habillée pour transporter l’eucharistie à une personne malade. La cordelette permet de la porter autours du coup, la petite bourse est faite pour y glisser la custode contenant l’hostie et le voile se replie sur le tout.

I- Ceux qui sont conservés dans la vitrine sécurisée.

2- La chasse reliquaire

Il existe environ 700 châsses reliquaires limousines. Elles étaient destinées à conserver les reliques des saints. Celle de Nexon est en cuivre émaillé du XIIIe siècle en forme d’église. Elle est large de 22 cm, haute de 27 cm et profonde de 9,2cm.

Elle a la forme d’une église à transept central, au toit saillant surmonté d’une crête ajourée de 17 motifs en entrée de serrure, 13 sur la longueur et 4 sur la largeur. Aux extrémités de la crête deux pommettes sont rapportées. Elle repose sur quatre pieds droits.

L’âme de bois est recouverte de plaques de cuivre. A l’avers, le flanc majeur est composé de deux registres séparés par un bandeau émaillé. Sur la caisse, 3 figures émaillées sont entourées de 14 cabochons de pierre ou de pate de verre sertis dans des montures à bâte. Sur le rampant 2 figures, l’une et l’autre de chaque côté de l’abside. La grande figure est supposée etre celle du Christ qui serait entouré des 4 évangélistes.

Sur le revers une porte avec 2 quadrilobes émaillés et sur le toit 3 médaillons émaillés, à gauche un quadrilobé, au centre un petit médaillon circulaire décoré d’une rosace et à droite, un plus grand qui représente un ange.

Quand la porte est ouverte elle laisse apparaitre l’emplacement réservé aux reliques.

Sur les pignons sont clouées des plaques émailées qui représentent sans doute un apotre décorés de rinceaux, ces branches courbées muniés de feuilles ou de fleurs.

La châsse a été restaurée en 1962 par Lucien Toulouse.

Dans le vitrine sécurisée sont exposés deux ostensoirs en or. Ils ne sont pas classés parmi les 14 objets religieux retenus par les monuments historiques.

classés parmi les 14 L’origine des ostensoirs remonte au XIIIe siècle lors de l’instauration de la Fête-Dieu. Celle-ci trouve son origine dans la vision de Julienne de Cornillon à partir de 1209 dans son couvent à Liège en Belgique. Elle convainquit le pape Urbain IV, ancien évêque de Liège qu’il fallait adorer l’Eucharistie pour faire croitre la foi. Peu à peu les processions aucour desquelles l’Eucharistie était montrée furent organisées et la Fête-Dieu officialisée en 1264 par Urbain IV.

La « présence rélle » du corps du Christ a donné lieu à de nombreuse discussion depuis les premiers siècles du Christianisme. Elle n’a pas la même signification au sein du christianisme entre les catholiques et les protestants.

Les ostensoirs doivent etre dignes de recevoir l’ostie c’est pour cela qu’ils sont généralement en or, en laiton ou en métal doré. Il le plus souvant rayonnants, on parle d’ostensoir soleil. une croix peut etre placée au milieu des rayons lumineux et des pierres precieuses peuvent l’orner.

Celui qui est situé à droite, au dessus du buste de sant ferréol est un ostensoir soleil, plus petit que celui de gauche

Samedi 1er avril 2023 a été officiellemnt ouverte la période des ostensions de Nexon par l’office présidé par Mgr Bozo puis par la montée du drapeau ostentionnaire par les pompiers de Nexon. C’est parapluie ouvert et sous les rafales de vent que fidèles et spectateurs y ont assisté.

Les 2 photos sont de la municipalité de Nexon

Deux jours plus tard, avec moins de pluie mais avec toujours un vent soufflant du Nord il est difficile d’obtenir un drapeu immobile…

On remarque que le drapeau ne porte la croix que du coté Sud, vers le chateau.

Le drapeau de 2003 est différent de celui de 2016. Non seulement la croix ne rejoignait pas les bords du drapeau mais la croix figure sur les deux cotés du drapeau.

La couleur verte en liturgie est symbole d’espoir, d’espérance. Elle évoque la nature. la chasuble de couleur verte est celle du Temps ordinaire qui va du lendemain de la fête du baptême du Seigneur au mardi gras inclus puis du lendemain de la Pentecôte à la veille du premier dimanche de l’avent. La couleur rouge est celle de l’amour, du sang et du feu de l’Esprit. La chasuble rouge est portée le vendredi saint, le jour de la Pentecôte et pour la fête de tous les saints martyrs ainsi que le 14 septembre pour fêter la Croix glorieuse .

Une question est souvent posée: que devient le drapeau à la fin des ostensions? Dans certaines paroisse il est laissé à flotter au vent jusqu’à ce qu’il soit totalement déchiqueté. Dans d’autres paroisses il est brulé et les cendres jetées au vent, ailleurs il est découpé en petits morceaux qui sont distribuées aux participants et enfin il est souvent conservé pour etre utilisé pour les ostensions suivantes. C’est le cas à Nexon ou il y a en général une alternance, le drapeau est utilisé une fois sur deux. La raison en est en partie le cout. Le darpeau est fabriqué par une entreprise spécialisée et pour en réduire le prix la croix n’est brodée que sur une seule face. Sous les coups de vent, de plus en plus violents, le drapeau s’use, en particulier les anneaux pour l’accrocher à la hampe.

Pour un rappel sur les ostensions lisez mon ancien article : https://etsinexonmetaitconte.fr/les-ostensions/

Il y a quelque semaines lors d’une visite dans les combles de l’église, Madame Sylvie Geslin, présidente des amis de Saint Féréol de Nexon, enlève d’une main la poussière d’un ensemble dont il n’imaginait pas la nature. Elle est frappée par les dorures qui apparaissent. La décision est vite prise de descendre cet ensemble au grand jour. Il apparait que ce se sont des vêtements sacerdotaux, chasubles et chapes qui semblent bien conservées si ce n’est la poussière et les fientes de pigeons qui les recouvrent. Après les avoir dépoussiérées et nettoyées il reste quelques effets du temps, taches, moisissures … mais l’ensemble est dans un bon état de conservation. Que faisaient ces vêtements sacerdotaux dans les combles de l’église, sans protection particulière ? Ceux qui les ont déposés dans les combles de l’église ne sont plus là, aucun document ne les recense et la mémoire des fidèles n’a pas enregistré ce moment ou les chasubles sont passées de la sacristie aux combles.

Il est facile d’imaginer que ce « déplacement rangement » des chasubles dans les combles c’est effectué après le concile de Vatican 2.

1 – Rappel du concile de Vatican 2

Peux de temps après son élection le 28 octobre 1958, le pape Jean XXIII fait part à quelques cardinaux de son intention de convoquer un « concile œcuménique ». La convocation officielle a lieu le 25 décembre 1961. Le concile va se dérouler sur trois ans, en quatre sessions de trois à quatre mois. La première se tient le 11 octobre 1962, en présence de 2 400 évêques venus de 136 pays. Jean XXIII meurt quelques mois avant l’ouverture de la deuxième session, en juin 1963. Paul VI lui succède. Le 21e concile de l’histoire de l’Eglise s’achèvera le 8 décembre 1965 ; il produit de nombreux textes dont quatre « constitutions ». La première, Sacrosanctum concilium, est consacré à la rénovation et à la simplification des rites. Le latin est abandonné, le prêtre officie face aux fidèles … Les vêtements liturgiques des prêtres avaient déjà été affectés par un désir de plus grande simplicité. Ce mouvement de retour à la simplicité des origines ne pourra que s’amplifier avec le Concile et les chasubles vont reprendre des formes plus amples ; elles seront plus légères et moins chargées de broderies.

Si certains prêtres n’adoptent pas tout de suite les nouveaux rituels, d’autres vont aller très vite pour mettre en œuvre les changements. Gaston REDOR qui est curé de Nexon à partir de 1965 n’est pas le dernier à mettre en œuvre le changement et à abandonner la chasuble traditionnelle. Lors d’un entretien que j’ai eu avec le baron Philippe de NEXON, il me disait que le père REDOR se sentait enfermé dans les chasubles comme un violon dans sa boite. Cette image venait du fait que ces chasubles étaient dites « boites à violon » en raison de leur forme comme nous le verrons plus loin. Il est donc vraisemblable que dès 1966 les chasubles aient pris le chemin des combles et qu’elles y soient restés pendant 56 ans!

La chasuble est un vêtement sacerdotal à deux pans et sans manche avec une ouverture pour la tête, que le prêtre revêt par-dessus l’aube et l’étole pour célébrer la messe et les actions liturgiques précédant ou suivant immédiatement la messe. Le mot vient du latin casula, qui signifie « manteau sans manches ».

A l’origine la chasuble était très ample et enveloppait presque entièrement le corp. On l’appelle chasuble gothique. Avec le temps la forme va évoluer. La forme ronde qui recouvrait les bras est devenue ovale pour faciliter le mouvement des bras.

Au XVIIème siècle la forme évolue. la chasuble enveloppe moins que la gothique, les épaules sont plus échancrées. On l’appelle la chasuble romaine, parfois « baroque ». Elle est très épaisse et ornée.

Elle est appelée familièrement « boite à violon » ou chasuble « violon » en raison de la forme de sa partie antérieure, très étroite au niveau de la poitrine, qui n’était suspendue que par deux petites bandes de tissu, sa partie postérieure ne dépassait guère la largeur des épaules. La chasuble a progressivement pris cette forme de « boite à violon » dans la mouvance de la Contre-Réforme du Concile de Trente où l’Eglise a mis tout en œuvre pour magnifier le Saint Sacrément ; le vêtement a de tous temps contribué à la beauté de l’action liturgique. Les tissus utilisés étant de plus en plus lourds les chasubles rondes et amples en étaient devenues peu pratiques. Il a donc fallu en simplifier la forme pour de ne pas entraver la beauté du geste notamment celui de l’élévation de l’hostie et du calice.

2- Les 13 chasubles retrouvées

Les 13 chasubles de Nexon sont presque toutes de forme romaine appelée » boite à violon ». Elles sont de différentes couleurs, celles qui sont prescrites par l’Eglise romaine depuis le concile de Trente pour être portées en fonction du temps liturgique. Cinq couleurs liturgiques principales sont actuellement prescrites:

Les deux chasubles blanches

Au dos de ces deux chasubles une croix brodée de fils d’or que l’on appelle orfroi. La croix dans le dos se trouve principalement sur les chasubles françaises. Elle n’est pas « obligatoire ».

Lex deux croix sont différentes, à la fois par les broderies et par le symbole à l’intersection du bras et de la jambe de la croix.

Pour la première chasuble blanche le trigramme IHS (parfois IHC, JHS ou JHC) est une abréviation avec les deux premières et la dernière lettre du nom grec de Jésus IHΣOYΣ, Ι = J, Η = E et Σ = S. Selon la tradition latine ces trois lettres seraient les premières lettres des trois mots Iesus Hominum Salvator signifiant Jésus Sauveur des Hommes.

Au XVe siècle saint Bernardin de Sienne compose ce trigramme en lettres gothiques surmonté d’une croix et entouré d’une gloire rayonnante, qu’il expose à la vénération des fidèles pour raviver leur dévotion au nom du Christ. Puis saint Ignace de Loyola l’apposera sur son blason de supérieur général de la Compagnie de Jésus.

La seconde chasuble a comme symbole un poisson surmonté d’une croix. En grec ancien le mot poisson s’écrit ΙΧΘΥΣ. C’est l’acronyme de la formule Ἰησοῦς Χριστὸς Θεοῦ Υἱὸς Σωτήρ : « Jésus-Christ, fils de Dieu, sauveur ». Si cet acronyme a permis aux premiers chrétiens de choisir le poisson comma symbole et comme moyen de reconnaissance par la suite d’autres explications au symbole du poisson ont été fournies : le poisson est muet et la vie du chrétien n’est pas une vie de revendication ; Le poisson ne ferme pas les yeux, il n’a pas de paupières, il ne cesse de veiller comme le chrétien qui doit toujours être éveillé.

Ici le poisson est surmonté d’une croix posée sur sur un petit panier contenant des pains, le tout dans un cercle duquel partent des épis de blé. Ce motif évoque le récit de la multiplication des pains et des poissons par Jésus comme anticipation de l’Eucharistie. Les pains renvoient au corps du Christ que le chrétien reçoit lors de la communion sous la forme d’une hostie.

Les 2 chasubles rouges (avec toutes les nuances …)

C’est l’image d’un agneau qui est brodée au centre de l’orfroi. L’agneau se réfère au mode de vie pastoral des peuples nomades de la Bible. Celle ci compare les fidèles à un troupeau dont le pasteur prend soin. L’agneau est aussi l’animal qui est sacrifié en offrande à Dieu.

C’est dans le livre de l’Exode qu’il prend une valeur symbolique fondamentale. Au moment où Moïse et Aaron préparent la fuite d’Egypte des Hébreux, ils sont invités à marquer leurs maisons du sang d’un agneau sans défaut qu’ils auront sacrifié. Ce sacrifice les préservera et il sera renouvelé chaque année à Pâques. Saint Jean baptiste désigne ainsi Jésus lors de son baptême dans le Jourdain : « Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » (Jean 1,29). Ce sont ces paroles que le prêtre prononce avant de distribuer la communion aux fidèles.

Comme symbole iconographique on trouve deux représentation de l’agneau . Dans l’une, dite de l’agneau immolé, il est représenté debout et tient par une de ses pattes, un étendard rouge symbole de la Résurrection. L’agneau porte le nimbe marqué d’une croix, réservé à la personne du Christ. Dans l’autre posture, celle que l’on trouve sur cette chasuble, l’agneau est couché sur une croix, elle-même posée sur un livre où sont représentés sept sceaux figurés sur ce modèle par des petites verroteries accrochées au livre et qui pendent. A l’arrière plan est brodée une gloire rayonnante qui symbolise la présence invisible mais agissante du Christ ressuscité lumière du monde.

Le livre aux sept sceaux est directement tiré du livre de l’Apocalypse de Saint Jean. Il contient la révélation de ce qui doit venir et seul le Christ est digne d’ouvrir les sceaux qui le ferment.

Ici la gloire rayonnante a perdu de son éclat du fait de sa mauvaise conservation.

La seconde chasuble rouge

Le tissu est moins brodé, elle est plus simple et on voit bien la forma « violon ».

Les 3 chasubles de couleur violette

Cette chasuble, comme la précédente est simple, sans broderies au fil d’or. Au dos le chrisme formé des deux premières lettres entrelacées du nom grec du Christ, Χριστός, le khi et le rho. Il est accompagné de l’alpha et de l’omega première et dernière lettres de l’alphabet grec , qui qualifient la personne du Christ tel qu’il le proclame lui-même dans l’Apocalypse de Saint Jean : « C’est moi qui suit l’Alpha et l’Omega » (Apôtres 1,8). O Crux ave, spes unica est une locution latine qui signifie : « Salut, ô Croix, [notre] unique espérance »

La deuxième chasuble violette est simple, ornées de fleurs de lys et le trigramme IHS dans l’orfroi. Comme la précédente elle a un aspect neuf comparé aux chasubles en damassé.

La troisième chasuble violette ressemble à la rouge précédente mais elle est en tissu damassé. La forme violon est bien marquée. Le trigramme JHS ressemble à celui de la chasuble rouge.

La quatrième chasuble en tissu damassé est très différente de part son orfroi noir sur lequel est brodé le trigramme JHS posé sur une gloire rayonnante, ce qui lui donne un puissant éclat. C’est également une chasuble violon a doublure jaune.

La première est légèrement abimée sur le côté droit. L’orfroi est décoré par des anges qui entourent le Christ en gloire.

Le devant, en forme de violon, est orné de la Vierge tenant l’enfant Jésus dans ses bras.

La Vierge est revêtue d’un grand manteau bleu. Depuis le Moyen Age les artistes ont pris l’habitude de la représenter avec un manteau bleu. ce choix a été fait pour lui rendre un puissant hommage. En effet le bleu était une couleur très couteuse car tiré du lapis-lazuli qui coûtait aussi cher que l’or. Ce fut un tournant radical dans l’iconographie car dans l’antiquité grecque et latine le bleu n’était pas une couleur utilisée, si bien que des historiens du XIXe siècle pensaient que les Grecs ne voyaient pas le bleu. Chez les Romains avoir les yeux bleus était dévalorisant et personne ne portait de vêtements de ce coloris avant le IIIe siècle. Le bleu était tellement peu utilisé qu’il n’y a pas de mots pour désigner cette couleur! On utilisait « azur », mot qui vient des cultures arabes et persanes. qui est utilisé pour créer les mots « bleu » et « azur ».

La seconde chasuble jaune est plus simple. Une grande croix orne le dos.

Les 3 chasubles noires

De couleur noire ces chasubles sont utilisées pour les offices des défunts et le Vendredi saint. Elles sont sobres,

la deuxième chasuble noire ressemble à la première, la différence est un agneau immolé dans l’orfroi.

La troisième chasuble noire.

Une broderie or se détache sur cette chasuble. Elle comporte des croix celtiques et des croix de saint André potencées.

Ces chasubles proviennent de la maison E. VIAU qui était à Limoges spécialisée dans les ornements d’église. D’après l’étiquette E. VIAU fabriquait les chasubles mais son commerce vendait aussi des objets religieux. La fabrique d’ornements n’existe plus et au n° 3 de la rue du Maupas il y a aujourd’hui un boucher et un boulanger.

3- Les 2 Chapes

La chape, mot qui vient du latin cappa qui signifie capuchon, cape, est un vêtement liturgique porté lors des cérémonies solennelles. Son origine est lointaine et elle dérive d’un manteau de pluie, comme l’indique son autre nom, pluvial. C’est pour cela qu’elle présente également un semblant de capuche, un chaperon à capuchon. Sur celui-ci des broderies de symboles chrétiens.

La première chape est blanche.

Le trigramme JHS est représenté à la manière des jésuites sans être entouré de la gloire triomphante.

La seconde est jaune d’or

Le trigramme JHS est représenté sans la croix mais entouré de la gloire triomphante.

Une recherche rapide sur les sites de vente en ligne montre que les objets religieux mis en vente sont nombreux et que les prix, pour des chasubles comparables à celles présentées ici vont de plusieurs centaines d’euros à plus de mille euros.

Ces vêtements religieux sont un patrimoine communal. Ils vont être présentés puis conservés.

Merci au père Xavier DURAND pour les précisions qu’il m’a permis d’apporter à mon texte originel.

L’inhumation dans une propriété privée est exceptionnelle mais elle est possible. Elle est autorisée par le préfet du département où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l’article R. 2213-17 du Code Général des Collectivités territoriales (constat du décès par l’officier d’état civil) et aux articles 78 et suivants du code civil (relatifs à l’acte de décès) ont été accomplies et après avis d’un hydrogéologue agréé. Il faut que la propriété soit hors de l’enceinte des villes et des bourgs et à la distance d’au moins 35 mètres.

Sauf modification notable du site et de ses environs, si plusieurs inhumations ont lieu sur le même terrain privé, l’administration considère qu’il n’est point besoin de solliciter un avis pour chacune d’elles, le premier avis étant suffisant.

A Nexon les seules inhumations sur terrain privé au cours des dernières décennies ont été effectuées dans la Chapelle de la famille de Nexon située dans le parc du château.

La chapelle dans le parc du château sous le soleil de juillet

La Chapelle avant sa rénovation

CHAPELLE DU PARC DU CHÂTEAU DE NEXON

SÉPULTURE DE LA FAMILLE DE GAY DE NEXON

– Baronne Jean-Baptiste de GAY de NEXON, née Anne de VEYRINAS (1736 – 1806)

– Baron Jean Baptiste Ferréol de GAY de NEXON Dit Monsieur de Campagne (1761 – 1844)

– Baron François Alexis de GAY de NEXON Chevalier de Saint Louis (1769-1837)

– Général Marquis Félix de NARP, Maréchal de camp près l’armée Belge (1786- 1844)

– Abbé Luc de GAY de NEXON, Grand Vicaire d`Oloron (1754 – 1846)

– Marie Clotilde de GAY de NEXON (1849- 1849)

– Comte Maurice de NARP (1824 – 1851)

– Marquise Félix de NARP, Née Alix Zoé de ROUVROY (1796 1851)

– Baronne François Alexis de GAY de NEXON, née Amable de BERMONDET de CROMIERES (1780-1858)

– Baron Astolphe Hippolyte de GAY de NEXON (1817 – 1876)

– Baronne Astolphe de GAY de NEXON, née Alix Clothilde de NARP (1828 – 1881)

– Baron Félix de GAY de NEXON (1850 – 1909)

– Baron Armand de GAY de NEXON (1847 – 1912)

– Baron Auguste de GAY de NEXON (1853- 1932)

– Baronne Armand de GAY de NEXON, née Marie-Antoinette de MONTBRON (1873- 1933)

– Baronne Auguste de GAY de NEXON, née Gertrude RICARDO (1863 – 1941)

– Baronne Maurice de GAY de NEXON, née Adrienne CHANEL (1882 – 1956)

– Mademoiselle Thérèse de GAY de NEXON (1890 – 1961)

– Baron Maurice de GAY de NEXON (1884 – 1967)

– Baron Robert de GAY de NEXON (1892 – 1967)

– Baron Georges de GAY de NEXON (1900 – 1973)

– Baronne Georges de GAY de NEXON, née Anne Renée CESBRON-LAVAU (1902 – 2005)

– Madame Lieselotte DIELS, née DRABA (1919 – 2013)

On trouve dans les anciens registres de la paroisse des actes faisant mention de sépultures dans les chapelles de l’église de Nexon. Par exemple celui-ci de 1652 indique une inhumation devant la Chapelle Ste-Catherine : « Le troiziesme jour du mois d’avril mil six cent cinquante deux est décédée en la Communion de nostre mère la Ste-Eglise Anne Moureau veufve Mr Jean de Verneilh notre royal du bourg âgée de quatre vingt ans estant par moy Confessée et Communiée dont le Corps repose en ladtte esglize devant lautel de Ste-Catherine dont nous avons Commandé une grande messe de Mort a diacre et Sous diacre. F. Tarade prbtre vicaire de Nexon ». Plus tard, en 1672 c’est devant la chapelle de Notre Dame que la personne est enterrée : « Le 17e Xbre 1672 le sieur des places mourut âgé de 28 ans et fut ensevelit dans lesglise de Nexon q/ tombeaux de ses feux prédécesseurs devant l’autel de nostre dame pnt Mr Clément et Mr Laurans prêtre de Nexon fait par moy vicaire de Nexon. Guyot vicaire dudt Nexon ».

Une page du registre pour montrer la difficulté de lecture …

Comme dans tout le Limousin, les notables avaient à l’église leur banc de famille, et sous ce banc était creusé leur caveau funéraire. Les registres paroissiaux ne relatent pas systématiquement ce détail mais on trouve des références à des inhumations devant le banc de la famille de Nexon, par exemple : « Le dix huitième jour du mois de Juin mil sept cent soixante sept est décédé au Château de Nexon et a été inhumé devant le Ban de la Sélive, Monsieur Claude DEGAY fils de messire Jean-Baptiste Féréol Degay Ecuyer signeur de Nexon. Et de Darne Anne Hebrard âgé d’environ neuf ans, ont assisté à son enterrement Mefsire françois Alexis Degay Ecuyer Cher de l’ordre royal militaire de St-Louis et Me Jean Baptiste Deverneilh notre royal qui ont soussigné avec Moy. Denexou – Deverneilh – Cosnac curé de Nexon ». La famille de Nexon a gardé son banc dans l’église jusqu’à la fin des années 1960, date à laquelle l’abbé Redor, curé de la paroisse, le fit enlever, les mauvaises langues disant que c’était pour se chauffer car le presbytère était froid et humide et ses revenus très faibles !

Un acte de 1760 nous apprend que les membres de la Fabrique avaient dans l’église un caveau spécial « Le vingt troisiesme jour du mois de juin mil sept cent soixante est décédé au bourg après avoir reçu les sacrements de l’église et est inhumé dans le tombeau de la fabrique, St Annet Tarrade âgé de soixante huit ans ou environ, Juge de Nexon, ont assisté à l’enterrement Jean Bte Deverneilh procureur d’office et François Guyot Controlleur des actes qui ont signé Deverneilh proc ; d’office – Guyot Controlleur„ « Cosnac curé de Nexon »

L’existence de plusieurs tombeaux dans les différentes chapelles de l’église montre que l’église de Nexon est une vaste nécropole. On y relève plus de cinq cents inhumations faites entre 1650 et 1778.

Les pierres tombales se voient encore très nombreuses dans les différentes parties de l’église mais la plupart ont été retaillées, divisées ou changées de sens, lorsque le pavé, fortement détérioré pendant la période révolutionnaire fut réparé de fond en comble en 1802 ou 1803, au moment du rétablissement du culte.

A côté des familles nobles et des prêtres qui avaient, d’une façon bien établie et admise par tous, un droit de sépulture dans l’église, beaucoup d’autres, bourgeois, artisans, gens aisés des villages … prétendaient jouir de cette même faculté sans y avoir droit. Dès le règne de Henri IV, ces prétentions non justifiées étaient la cause de procès dans la France entière. Aussi les curés, et ceux de Nexon en particulier, s’entourent de précautions minutieuses afin que leurs paroissiens ne puissent se prévaloir de l’inhumation d’un des leurs dans l’église pour en conclure à un droit dans l’avenir. Dans ce cas, qui devint le plus fréquent au XVIIIe siècle, l’enterrement était dit « sans conséquence », et les actes mortuaires étaient rédigés de façon à éviter toute réclamation ou prétention ultérieure.

En voici quelques exemples choisis parmi les plus caractéristiques :

1689 – Décembre. « Le vingtiesme jour du mois et an susdict a été inhumée dans Leglise de Nexon Gabrielle Bonnet veufve de feu léonard de Combrouse décédée dans le pnt bourg le jour d’hier âgée d’environ cinquante ans sans que pour raison de ce qu’elle a été enterrée dans Lad. Eglise Jean de Combrouse son fils, ni les siens puissent prétendre aucun droit de sépulture dans Lad, église auquel Led de Combrouse a déclaré renoncer sans quoi Led enterrement n’aurait été fait dans Lad. Eglise et le dit de Combrouse a signé avec moy. Juge curé de Nexon – J de Combrouse »

1694 – Novembre. « Le trenième du mène mois et an que dessus a été inhumée dans Leglise de Nexon Françoise DECOUILHAC fille de Pierre DECOUILHAC et de Peyronne Puidenus sa femme du village de Mazérieux décédée le jour précédent, âgée d’environ trois mois, Led. Enterremt a été fait dans Leglise sans tirer à conséquence moyennant quarante sols que le père a donné pour les réparations. Juge Curé de Nexon ».

1695 – Novembre. « Le vingt et troisième du même mois et an que dsssus jay ensevely dans leglise de Nexon Jean DEVERNEILH mort le jour précédent âgé de huit jours. C’est pourtant sans conséquence et sans qu’ils puissent prétendre de se faire ensevelyr dans la ditte église sans le consentement de Monsieur le Curé. Bouthet vicaire de Nexon ».

1714 – « Le deuxième jour du mois d’avril 1714 a esté inhumé dans l’église de Nexon sans tirer à conséquence et pour don fait à l’églize Marie DEGAY femme de Pierre DUPUITREN auprésent bourg ».

1714 – Novembre. « Le 17e dud mois et an a esté inhumé Me Thomas Berny sieur de Noyéras – Juge de Nexon dans l’église de nexon sans tirer à conséquence et pour don fait à l’église pour paver lad, église décédé dans le présent bourg, âgé d’envrion 80 ans ».

1725 – « Le premier Novembre mille sept cent vingt cinq Pierre GIZARDIN apothicaire âgé d’environ cinquante ans a été enterré dans l’église en payant les droits accoutumés en présence de sa famille ».

Il est difficile de dire à combien se montaient ces droits accoutumés. Il est souvent question de donner quarante sols, cent sols, dix livres mais il s’agissait là, plutôt d’une donation spéciale que d’un tarif déterminé. Quelquefois aussi l’enterrement dans l’église était un honneur décerné à ceux qui avaient rendu à la paroisse des services signalés. Ainsi en 1742, François TARRADE du bourg, est enterré dans l’église pour avoir été « Caille des âmes » pendant trente ans. Il s’agit d’une sorte de confrérie qui avait pour fonction de recueillir les offrandes pour les âmes des défunts ; il en existait également une à Limoges dans la paroisse de St-Michel. Bien que les confréries fussent nombreuses avant la Révolution, celle-ci est la seule que mentionnent les registres paroissiaux de Nexon

En 1776, les inhumations furent interdites dans les édifices religieux. A Nexon, cette interdiction ne fut observée que deux ans plus tard à la fin de 1778, le dernier enterrement fait dans l’église étant celui d’un domestique du Château des Pousses, le 23 Octobre 1778. Après cette date toutes les inhumations furent faites dans le cimetière.

« La nuit du 18 au 19 juillet 1784, la foudre renversa la pointe du clocher de Nexon, qui s’élevait assez haut en forme de pyramide octogone Une cloche a été cassée par la chute d’une des pierres {Feuille hebdomadaire de Limoges, 1784). Le même journal fournit les indications suivantes touchant la refonte de cette cloche : « On nous écrit de Nexon, paroisse de ce diocèse, un phénomène singulier, et sur lequel nous aurions même peut-être osé former des doutes, si les témoignages les plus respectables n’en avaient attesté la vérité. On a parlé dans ces Feuilles d’un orage terrible qui causa, il y a deux ans, les effets les plus surprenants sur l’église de Nexon. Une partie du clocher avait été renversée, et on avait trouvé une cloche fêlée, sans savoir cependant positivement si cet accident venait de la foudre, ou avait été occasionné par la chute des pierres qui s’étaient détachées du sommet de la flèche. On a entrepris depuis peu de refondre celle cloche. Un ouvrier connu, et d’une expérience de quarante ans, s’était chargé de la mettre en fusion. Après huit heures consécutives du feu le plus ardent, la matière ne coulait point encore, elle paraissait seulement noire et réduite en petits grains. On ranime le feu, et après six heures la matière parait fondue. Elle coule en effet un moment, et se fige presque aussitôt dans le conduit et même dans le fourneau. On répète cinq ou six fois les mêmes épreuves, et le résultat est constamment le même. L’ouvrier étonné change ses fourneaux ; depuis sept heures du matin jusqu’à quatre heures du soir il donne au feu toute l’activité dont il est susceptible. Ces nouvelles tentatives, ces nouveaux soins ne sont pas suivis d’un succès plus heureux. On n’a jamais pu obtenir dans le moule que deux quintaux à peu près de métal, qu’on avait ajouté à celui de la cloche. » Voilà le phénomène que nous laissons aux réflexions des savants et des métallurgistes : nous accueillerons avec reconnaissance les éclaircissements qui nous seront communiqués à cet égard. Tout ce qui peut concourir au progrès des sciences et à la perfection des arts, sera toujours pour nous des objets infiniment précieux. On voudrait savoir surtout, par la voie de nos Feuilles, les moyens qu’on doit employer pour réussir, s’il est possible, dans le projet de fondre celte cloche ». {Feuille hebdomadaire de Limoges, n° du 14 juin 1786).

Cloche qui avait été fêlée en 1874 a été de nouveau frappée et elle a dut être à nouveau refondue en 1868.

Ce lundi 1er septembre, peu avant midi, la foudre frappe la pointe couronnée d’une croix en pierre sur plus de trois mètres de hauteur, projetant des débris sur l’ensemble du parvis, heureusement sans faire de victime.

Le Populaire mardi 2 septembre 1997

« La déflagration a été telle que j’ai cru d’abord qu’un avion venait de se crasher dans les environs » racontait Jean Louis Trarieux, secrétaire de mairie. « Le souffle nous a fait reculer de deux bons mètres tandis qu’une boule de feu s’abattait sur l’église » déclarait Gilles Valette qui sortait de l’Office de Tourisme.

Le clocher est entièrement construit en pierres de granit. L’explosion a projeté des blocs de plus de 50 kilos sur la toiture de l’église qui a été perforée en plusieurs endroits ainsi que sur les façades des maisons voisines.

Le clocher décapité

Paul Lacore, adjoint au maire, constate les dégâts

Paul LATZARUS, est arrivé comme curé à Nexon après le décès brutal, le 7 février 1932, de son prédécesseur, Joseph Alexis TOURNAUD. Il a rapidement édité un bulletin paroissial dont le premier numéro a été publié en août 1932. Dans ce premier numéro un long article retrace l’histoire des cloches de Nexon et appel les paroissiens à souscrire pour leur électrification.

Je reprend in extenso cet article, à la fois parce qu’il est complet jusqu’à la date de sa rédaction et parce qu’il est caractéristique du style « ampoulé » employé, à l’époque, par certains membre du clergé, fins lettrés et férus d’histoire comme l’était le curé LATZARUS.

« Le clocher de l’Eglise de Nexon date de la fin du XIème siècle. Il fut construit vers l’an 1070, en même temps que l’abside dont il surmonte le chœur. Édifie en pierres de taille, d’une forme octogonale et percé de huit baies cintrées il eut à souffrir maintes fois, à travers les âges, de la violence des orages et de la foudre. Dès l’origine il dut abriter une ou plusieurs cloches.

Suivant le témoignage de St Grégoire de Tours, l’usage des cloches était presque général, en Gaule, à dater du VIème siècle. Elles étaient destinées à envoyer les fidèles aux offices du jour et de la nuit, et quelques fois, on les mettait en branle pour bien d’autres occasions.

Lors de l’investissement de Sens par Clotaire II, l’évêque de St Loup fit sonner les cloches de l’église de St. Etienne. Il semble que, vers la fin du VIIIème, on sonnait les cloches pour détourner les orages et la grêle.

Que furent ces cloches primitives de l’église de Nexon et quel en fut le nombre ? Nous l’ignorons. Aucun document ne nous a permis de l’établir.

Ce qui est certain, c’est qu’au commencement du XVIème siècle, en l’an 1508, l’église de Nexon possédait tout au moins une cloche. Cette cloche sonnait le « FA » et pesait 800 K. Au sommet, sur une première couronne, elle portait en lettres gothiques et en abréviations une inscription qu’il nous a été impossible de déchiffrer. Sur une seconde couronne, un peu au-dessous de la première, était gravée cette prière : « TONITRUA TUA, DEUS REPELLE, A TERRA DE NEXONIO“-« ECARTE SEIGNEUR, TON TONNERRE DE LA REGION DE NEXON“. Puis au centre, se trouvait en gros caractères le millésime : “MCCCCCVIII“.

Cette cloche est encore de nos jours dans notre beffroi qu’elle n’a pas quitté depuis plus de 400 ans. Elle continue à vivre notre vie paroissiale dont elle ne cesse d’être le témoin des joies et des tristesses sur lesquelles elle chante ou pleure comme elle a pleuré, et chanté sur celles de nos ancêtres. Elle a bien droit à notre respect et à un peu de notre cœur. Si, bientôt, elle réclame pour lui tenir compagnie et secourir sa vieillesse une sœur nouvelle, il nous sera bien difficile de ne pas répondre à son appel.

Au début du XVIIème siècle, deux nouvelles cloches vinrent prendre place dans le clocher à côté de celle de 1508. Elles eurent pour parrain un nommé Jean Duverneilh-Puiraseau qui était coseigneur de Nexon. Un de ses descendants, Jean Duverneilh-Puiraseau, qui vivait vers l’an 1760 nous rapporte dans un de ses ouvrages, “Souvenirs de mes 75ans“, qu’il lut, dans sa jeunesse, la mention de ce titre et de cette qualité sur les inscriptions de ces deux cloches.

Pendant près de deux siècles, la vie de ses cloches semble d’avoir été sans histoire. Soudain elle devint tragique, et leur destinée fut désormais liée à celle du clocher qui les abritât, lequel maintes fois, fut frappé et démoli en partie par les orages et la foudre.

En 1772, la foudre frappa le clocher : l’une des deux cloches, la seconde fut atteinte. Il fallut la refondre. Ce fut fait en I774, ainsi qu’en fait foi le procès-verbal suivant, retrouvé dans les actes paroissiaux de l’époque par ce chercheur infatigable et si avisé que fut le commandant Perrault.

Le huitième jour du mois de Novembre Mille Sept – Cent Soixante -Quatorze, la seconde cloche de la Paroisse de Nexon a été bénie par moy curé de la dite Paroisse sous l’invocation de St Jean-Baptiste sur l’indication qui en a été faite par Messire Jean Baptiste Ferréol de Gay, chevalier, Seigneur de Campagne, Collation, Jauniac, la Bareille, Cognac, Les Places et co-seigneur de Nexon et dame Barbe de Maldent de Feytiat, veuve de Messire Jean – Martial de Rogier, écuyer, président trésorier de France au bureau des finances de la Généralité de Limoges, seigneur de Janailhac et co-seigneur de Nexon.

Cette cérémonie faite en présence des soussignes : “Maldent Rogier de Nexon…de Gay de Nexon…Boutadon, prieur de Beynac…Guyot curé de Jourgnac…Doudet vic de Meilhac…Bourdichon curé de Rilhac Lastours….Maud curé de St Martinet…….Robert curé de St Maurice-les – Brousses…Thevenin curé de Janailhac…Limousin, sindic, Sazerat, sindic…Pouyat, vic à Nexon….

“Cosnac, curé de Nexon ». –

Cette seconde cloche dont la cérémonie du baptême avait été très brillante fut encore frappée par la foudre en 1826. Puis elle fut refondue et baptisée en 1828. Voici l’inscription qu’elle portait sur sa robe d’airain :

“ L’an 1828, j’ai été bénite par Pierre Mazérieux curé de Nexon – Parrain : Mr Charles de David, baron des Etangs, chevalier de l’ordre royal et militaire de St Louis, maire de Nexon. Marraine : Dame Amable, Hortense de Bernondet de Cromière, épouse de François Alexis Gay de Nexon, chevalier de l’ordre royal et militaire de St. Louis.

Le Chevalier Malenuit et Petitfour, fondeurs“.

En 1867, cette même cloche, pour une cause inconnue se brisa. Il fallut la refondre. Ce fut fait en 1868 par Hildebrand de Paris. Cette cloche est encore dans notre clocher. Elle sonne le » SOL “ pèse 410 K. et mesure 0,907 mil de diamètre.

Voici l’inscription que nous avons relevée sur cette cloche :

» Parrain : Louis, Armand, Ferréol Gay de Nexon ; Marraine : Jeanne, Marie, Augustine Limousin. Curé Doyen Laurent Pradeau.

Maire : Jean Baptiste, Henri Limousin.

Antoine, Léonard Frugier, délégué. «

Revenons à la troisième cloche, dont Jean Duverneilh-Puiraseau fut parrain vers 1600.

Qu’est-elle devenue ?

Elle aussi fut victime de la foudre. « La Feuille hebdomadaire de Limoges « en date de Juillet 1784″ rapporte dans sa chronique de Nexon que dans la nuit du 18 au 19 Juillet, un orage d’une violence exceptionnelle sévit sur la région de Nexon, anéantissant les moissons et tous les autres fruits de la terre, démolissant la pointe du clocher, et opérant la brisure d’une des cloches. Cette cloche fut refondue deux ans plus tard et, ce même journal donne au sujet de la refonte de curieux renseignements. Voici son texte :

* On nous écrit de Nexon paroisse de ce Diocèse, un phénomène singulier et sur lequel nous aurions même osé porter quelques doutes, si les témoignages les plus respectables n’en avaient attesté la vérité. On a parlé dans ces feuilles d’un orage épouvantable qui causa, il y a deux ans, les effets les plus surprenants sur l’église de Nexon. Une partie du clocher avait été renversée et on trouvait une cloche fêlée, sans savoir positivement si cet accident provenait de la foudre ou avait été occasionné par la chute des pierres qui s’étaient détachées de la flèche.

» On a entrepris la refonte de cette cloche depuis peu. Un ouvrier connu et d’une expérience de 40 ans s’était chargé de la mettre en fusion. Après huit heures de feu le plus ardent, la matière ne coulait pas encore. Elle paraissait seulement noire et réduite en petits grains. On ranime le feu, et après six heures la matière parait fondue. Elle coule en effet, un moment et se fige presque aussitôt dans la conduite et même dans le fourneau. On répète cinq ou six fois les mêmes épreuves et le résultat est constamment le même. L’ouvrier étonné change ses fourneaux depuis 7 heures du matin jusqu’à 4 heures du soir, il donne au feu toute l’activité dont il est susceptible. Ces nouvelles tentatives, ces nouveaux soins, ne sont pas suivis de résultats plus heureux. On a jamais pu obtenir dans le moule, plus de deux quintaux de métal qu’on avait ajouté à celui de la cloche. »

Tout semble nous faire penser que devant ces difficultés inaccoutumées de fusion, on renonça à fondre une cloche dont le poids et le timbre permissent de la mettre en harmonie avec les deux autres. On fondit une petite cloche arec le nouveau métal qu’on avait ajouté, et qui seul, était entré en fusion. Cette cloche nous la possédons encore, c’est elle dont la voie aigüe et sans timbre annonce la sonnerie de l’Angélus. En effet elle pèse 100 K° (deux quintaux} et sa note disparate n’est nullement en harmonie avec celle des autres.

Elle fut bénite, d’ailleurs, sans solennité comme il appert du procès-verbal suivant, que nous avons retrouvé dans les anciens actes paroissiaux.

» Le quatorzième jour du mois de Novembre de l’an 1876 je soussigné curé de Nexon ay fait la bénédiction de la troisième cloche de notre église paroissiale, en vertu, de la permission particulière accordée par Mgr. l’évêque de Limoges. La cloche a été bénite sous l’invocation de St Jean-Baptiste, patron de la paroisse, en présence des soussignés : Hervy archiprêtre de la Meyze…Destèves curé de Nexon…Fournier, prieur de Burgnac…F. Charrette curé de Beynac…Meytadier vic de Nexon…. Labesse Vic de Nexon…Barny clerc tonsuré… »

Nous faisons remarquer que ce procès-verbal ne porte ni mention du parrain ni de la marraine. La raison de ce silence est naturelle, car il n’y en eut pas. On fit simplement la bénédiction de la cloche. Ceci est confirmé par l’inscription que nous avons relevée nous-mêmes sur cette 3ème cloche :

» Jean Baptiste Guyot, Fabricien de l’Eglise de Nexon 1876.

» Sit nomem domini beneductum

» H. Royal, sindic fabricien

» Jacques Martin, fondeur.

Cette cloche manquée fut destinée à être une cloche de secours ou d’appel. Elle ne pouvait remplacer dans l’ancien carillon composé des trois cloches donnant le « RE » le « FA » le « SOL », celle qui avait été malheureusement brisée, deux ans auparavant, par un coup de foudre.

Dans le rapport dressé par le maitre fondeur Bollée d’Orléans, sur l’état de la sonnerie des cloches de Nexon, nous relevons cette appréciation au sujet de le troisième cloche : « Il y a en outre, une troisième cloche, non d’accord avec les autres, mesurant 0,590 mil de diamètre ne donnant aucune note musicale, de qualité très médiocre. »

En résumé : sur les trois cloches que possède l’église de Nexon, une est sans valeur, une autre est fortement usée par le temps, mais peut ajouter à ses quatre cents ans d’existence encore de nombreuses années, deux sont antérieures à la révolution, et, depuis quatre siècles, l’une d’elles appelle les vivants, pleure les morts, et sourit aux nouveaux nés.

De l’ancien carillon il ne reste que le souvenir de sa renommée. Notre pensée est de faire revivre ce carillon et de rendre à la sonnerie de l’église de Nexon son ancien renom. C’est pourquoi je me propose d’établir dans notre clocher une nouvelle cloche pesant 1060 K° qui avec les deux autres donnerait l’accord diatonique : « RE-FA-SOL » ; de régulariser la sonnerie par l’électrification, et ainsi de donner plus d’éclat à nos cérémonies, en permettant à nos cloches de chanter » en beauté « , dans l’avenir, nos joies et de pleurer sur nos deuils.

Paul Latzarus, Curé-Doyen. »

En même temps qu’il se lance dans l’électrification des cloches Paul LATZARUS fait refaire la troisième cloche. Elle est baptisée le 25 septembre 1932. Voici ce qu’il en dit dans le bulletin paroissial.

» Notre nouvelle cloche sera en bronze. Elle donnera le « LA » et fera avec les deux autres de notre clocher une sonnerie en accord diatonique « FA-SOL-LA ».

Son poids sera de 370 Kilos et son diamètre mesurera 0,845 millimètres.

Voici l’inscription qu’elle portera sur sa robe d’airain :

EN MEMOIRE

De Mr le Baron Auguste Gay de Nexon

et

de Madame Lachenaud

Bíenfaiteurs de la paroisse de Nexon

IN HONOREM SANCTI FERREOLI

Je me nomme « MADELEINE-AUGUSTA » et je sonne le « LA »

J’ai été baptisée le 25 Septembre 1932 par son Excellence Mgr FLOCARD, évêque de Limoges – Mr Paul Latzarus, étant Curé-Doyen de Nexon, et Mr Albert Boutaud-Lacombe, Maire.

J’ai eu pour parrain : Mr le baron Maurice Gay de Nexon et pour marraine : Madame Marie Prunier, épouse Pierre Trézel, Conseiller à la Cour des comptes, représentant Mlle Aline Faure. »

Entre-Nous-septembre 1932

Dans le bulletin suivant, Entre Nous -Novembre 1932, le Baptême de la cloche a été décrit avec le même style emphatique par le Chanoine Ducloup, curé-doyen de St-Pierre du Queroy de Limoges :

« AUDACES FORTUNA JUVAT » Il est de saintes audaces toujours bien accueillies et toujours amplement récompensées.

Monsieur le Doyen de Nexon vient d’en faire une fois de plus l’expérience. Intelligent, actif et zélé, il a voulu, à peine arrivé, orner le vieux clocher d’un carillon sonore et harmonieux, digne embellissement de la Maison de Dieu.

La bénédiction d’une cloche exerce, même de nos jours, un attrait irrésistible sur les Fidèles. Nous l’avons constaté, le Dimanche 23 septembre. Longtemps avant la messe de 10 heures, célébrée par Monsieur le Curé de Saint-Pierre, l’église était comble, si bien qu’on se frayait difficilement un passage pour arriver au chœur.

Gracieuse en sa parure de fine dentelle, la nouvelle cloche, sous son dôme vert de feuillage, attirait tous les regards. L’office terminé, Monsieur le Chanoine Dufraisse, avec son éloquence coutumière, fit ressortir magistralement le rôle important de la cloche dans l’église : voix de Dieu auprès de l’homme interprète de ses joies et de ses tristesses, messagère chargée de lui rappeler ses devoirs religieux.

Alors commença la cérémonie proprement dite de la consécration de la cloche. Avec une visible satisfaction, Monseigneur accomplit les rites habituels, destinés aux yeux de l’église, à la rendre digne de la haute mission qu’elle aura à remplir.

Dès le début, avec entrain et talent, un chœur de chant de jeunes filles fit entendre, à l’admiration de tous, des chants de circonstance ininterrompus.

Monseigneur après avoir exprimé sa joie de présider cette bénédiction qu’il se réserve à l’occasion dans tout le diocèse, remercie Mr le Doyen, le parrain et la marraine, tous les paroissiens de Nexon d’avoir si bien préparé cette fête ou d’avoir contribué à son éclat.

Soudain l’airain sacré résonne : Monseigneur avait hâte de faire entendre la voix sonore et harmonieuse de Madeleine-Augusta dont tous sont émerveillés.

Cette cloche dans la pensée des donateurs, doit perpétuer à NEXON le souvenir de deux noms synonymes de générosité chrétienne et de dévouement à toutes les œuvres pieuses : Me Lachenaud et Mr. Auguste de Nexon, (Parrain et Marraine) représentés par Me Marie Prunier, épouse de Mr. Pierre Trézel, conseiller à la Cour des Comptes et par Mr Georges Gay de Nexon remplaçant son frère, Mr. Maurice Gay de Nexon.

Avare de ses rayons dans la matinée, le soleil s’en montra prodigue dans l’après-midi, favorisant ainsi puissamment le succès de la Kermesse, organisée par Mr. le Curé en faveur de ses œuvres.

Monseigneur tint à honneur d’ouvrir les divers comptoirs par de généreuses offrandes. Son exemple fut suivi par les paroissiens de Nexon et les visiteurs, venus nombreux des paroisses voisines.

Aux attractions nombreuses et variées s’ajoutaient : le festival de gymnastique et la séance récréative donnes par la St-Louis de Gonzague de Limoges ; le concert musical offert par les « Jeunes de St-Priest-Ligoure, avec à leur tête leur habile Directeur, Mr. L’Abbé Callixte.

Connaissant le zèle débordant de Monsieur le Doyen, nous sommes persuadés que ce premier succès sera suivi de beaucoup d’autres. Sous son impulsion intelligente et son inlassable dévouement, Nexon verra de beaux jours. Aux œuvres existantes s’en ajouteront de nouvelles qui maintiendront la renommée bien méritée de cette paroisse si chrétienne. »

Le curé LATZARUS profite du bulletin de février 1933 pour rappeler que les sonneries des cloches son payantes et que les tarifs varient en fonction du nombre de cloches qui sonnent :

« SONNERIE DES CLOCHES

Plusieurs personnes m’ont demandé des renseignements sur la sonnerie des cloches. Je me fais un plaisir de les donner à tous par l’organe de « ENTRE-NOUS ».

Les messes ordinaires sont annoncées par la sonnerie à la volée de la petite cloche un quart d’heure avant.

La Grand’messe des Dimanches ordinaires, par la sonnerie à la volée de la petite et de la moyenne cloche un quart d’heure avant.

La Grand’messe des Jours de Fête, par la sonnerie des trois cloches à la volée, un quart d’heure avant. Les Fêtes solennelles seront toujours annoncées par le carillon des trois cloches aux angélus de la veille et au jour de la Fête.

La mort d’un Homme sera annoncée par le tintement de sept coups avec la grosse cloche. Après une courte pause, ces sept coups seront suivi de la volée d’une, de deux ou de trois cloches, suivant la classe.

La mort d’une femme sera annoncée par le tintement de neuf coups avec la grosse cloche. Même rite ensuite.

Le tarif de la sonnerie des cloches n’est pas changé. Les prix d’autrefois sont ceux d’aujourd’hui.

Le règlement se fait à Mr. le Curé avec l’enterrement ou le service. »

Le lundi 1er septembre 1997 la foudre endommagea gravement la pointe du clocher, sur plus de trois mètres de hauteur. Le Conseil Municipal, dans sa délibération du 18 décembre 1997, accepta la proposition de l’assurance d’une indemnité de 898 470 francs pour la réfection du clocher et la réparation des appareils électriques endommagés par la foudre.

On constate que l’anneau de frappe commence à être dentelé, signe d’une usure réelle.

Au début de l’année 2015 l’entreprise BODET qui avait en charge la réfection du beffroi en chêne support des trois cloches a descendu la grosse cloche et a remplacé le battant. En effet , celui-ci, fondu dans un alliage trop dur provoquait une usure excessive du bord de cloche, l’anneau de frappe.

Le Grand Retour de Notre-Dame de Boulogne à travers la France (1943-1948).

Le culte à Notre-Dame de Boulogne est, avec celui du Puy-en-Velay, un des plus ancien de France. En effet la légende veut qu’en 638, sous le règne du roi Dagobert, une statue de la Vierge « portée par les anges » soit venue s’échouer sur la plage à Boulogne-sur-Mer. Personne ne sait d’où venait cette statue. Ce n’est qu’à la fin du XIe siècle que Philippe Le Long (1293-1322), fils de Philippe le Bel, fit bâtir une cathédrale à sa gloire. Avant de partir en croisades les chevaliers venaient à Boulogne-sur-Mer faire bénir leurs épées auprès la Vierge. Devant le succès de ces pèlerinages les Parisiens organisèrent des manifestations en l’honneur de Notre dame de Boulogne dans la forêt du Rouvray, dont il ne reste aujourd’hui que le Bois de Boulogne. Ainsi Boulogne Billancourt doit son nom à la vierge de Boulogne.

La statue représente la Vierge assise dans une barque, tenant son fils Jésus sur son bras gauche.

De nombreux miracles sont attribués à la statue. En 1938, lors du congrès Marial national à Boulogne-sur-Mer, fut émise l’idée de la faire circuler dans le diocèse d’Arras. D’autres diocèses firent la même chose avec des copies de la statue originale. En décembre 1942, le Pape Pie XII consacre l’humanité entière au cœur immaculé de Marie. En mars 1943, l’Église de France faisant sienne cette consécration fait partir de Lourdes une copie de Notre-Dame de Boulogne, assise triomphalement dans une barque pour qu’elle remonte vers Boulogne. On l’appela Notre-Dame du Grand Retour parce qu’elle devait, dans toutes les paroisses où elle passerait, prêcher le retour de Dieu, par la pénitence et la prière.

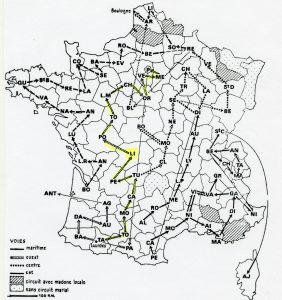

Trois autres copies de la statue de Notre-Dame-de-Boulogne assise sur une barque partiront pour ce Grand Retour. Le Père Louis Pérouas* a en reconstitué les quatre itinéraires :

Les itinéraires reconstitués par L. Pérouas

Dans chaque commune traversée des processions nombreuses les accompagnent. Des oratoires sont construits, des cérémonies de prières sont organisées pour demander le retour de la paix mais aussi celui des prisonniers et des travailleurs du STO contraints d’aller travailler en Allemagne.

C’est bien après la fin de la guerre que les quatre statues arrivent finalement à leur port d’attache de Boulogne-sur-Mer, le 19 août 1948, cinq ans après leur départ.

* Louis Pérouas, Le Grand Retour de Notre-Dame de Boulogne à travers la France (1943-1948). Essai d’interprétation, Archives de sciences sociales des religions 28e Année, No. 56.1 (Jul. – Sep., 1983), pp. 37-57

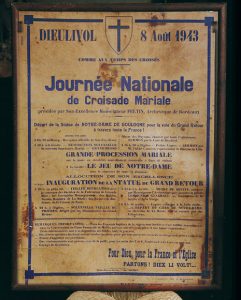

**dans le petit village de Dieulivol en Gironde à 70 km au Sud Est de Bordeaux, une grotte en l’honneur de Notre Dame de Lourdes a été aménagée en contrebas de l’église et inaugurée le 15 août 1942.

Plaque souvenir du départ de la « Croisade mariale » à Dieulivol le 8 août 1943

peu de cartes postales ont été éditées sur ces processions. L’une d’entre elle illustre le passage de la statue à Périgueux. Elle permet de se rendre compte de la foule qui participe.

Source cartespostalesanciennesperigord.over-blog.com

Source cartespostalesanciennesperigord.over-blog.com

Le parcours en Limousin septembre – octobre 1943

Le Populaire du centre du 11 octobre 1943 rendait ainsi compte de son périple en Limousin : « On va voir passer sur les routes d’Auvergne, de Gascogne et du Limousin, Notre-Dame de Boulogne qui par le chemin des écoliers s’en revient du Midi vers le Pas-de-Calais.

Partout dans les villes comme dans les bourgs les plus humbles, la population fait cortège à la Madone qui voyage sur un chariot à deux roues tirées par les boy-scouts.

Notre-Dame de Boulogne, écrit un de nos confrères, remonte à l’an 633. Les moines, selon la règle de saint Benoit, chantaient les psaumes, quand une voix s’éleva dominant les leurs : « Frères, cessez de psalmodier, accourez vite au bord de la mer. » Ils y furent et ils virent venir à eux une nef tirée sur la mer par des anges. Une statue de la vierge y était assise d’une éblouissante blancheur. Les bénédictins l’installèrent alors dans leur sanctuaire ou elle fit des miracles, douze cents ans avant Lourdes.

La guerre surprit la Madone sur les anciens champs de bataille de la Marne ou l’avaient emmenée des pèlerins boulonnais. Repliée dans le Midi, ayant trouvé un digne asile au Puy, puis à Lourdes, elle regagne maintenant le Nord par petites étapes pour céder à la sollicitation des foules. »

Je n’ai pas trouvé beaucoup de traces du périple de la statue en Haute-Vienne. Elle était à Nexon le 5 septembre et à Boisseuil le 6 octobre.

Ayant quitté le Limousin, la statue arrive à Poitiers, venant de Montmorillon, le 12 novembre 1943. Elle est présente le 13 novembre, pour la messe, dans l’église Saint-Porchaire. Elle passe l’hiver dans la cathédrale Saint-Pierre et elle repart le 5 mars 1944, en direction de Niort.

L’arrivée à Nexon le 5 septembre 1943

Parcourant la campagne, la statue arrive tirée par des hommes. Ici elle est accompagnée portée par N.D. de Saint Hilaire les Places.

Bien avant l’arrivée de la procession les habitants décorent les rues et les vitrines. Ici Monsieur Vigneron, en haut de l’échelle à gauche, tend une banderole partant de la boutique de son épouse et traversant la rue.

Partout des draps blancs sont tendus aux fenêtres.

Voici ce qu’en dit la Presse : « — Nexon recevait dimanche dernier dans ses murs la vierge miraculeuse de Notre-Dame de Boulogne, cette statue qui vient de faire le Tour de France meurtrie.

Son arrivée fut une apothéose, une foule immense était allée au-devant d’elle. Un cortège venant de La Plaine fut accueilli au pont du moulin Pintou par une foule vibrante d’enthousiasme. En tête on remarquait les Cœurs Vaillants avec leurs fanions et étendard, puis le clergé ; derrière venait sur son char fleuri, la statue miraculeuse, traînée par les Nexonnais ; puis les Ames Vaillantes, les Jacistes et les Vierges bénies de tous les villages environnants suivies de leurs paroissiens.

Fête pieuse et merveilleuse, nous avons pu constater une organisation où rien ne laissait à désirer, tous furent à la hauteur de leur tâche, toutes les délégations se présentèrent dans un ordre merveilleux, petits et grands, par leur tenue et leur ferveur, contribuèrent à la splendeur de cette fête.

Nexon avait voulu magnifier Notre Dame de Boulogne et ce fut sous une quantité considérable d’arches de verdure, de banderoles et parmi les parterres de fleurs que s’avança le cortège à travers la ville, se rendant à la coquette chapelle de Notre Dame des Garennes puis ensuite à l’église où Notre Dame fut placée au milieu d’un trône de verdure et de lumière ; là se déroulèrent jusqu’au lendemain à 13 heures des cérémonies religieuses prévues pour la circonstance.

Chaque maison, chaque petit coin avait un air de fête, ce qui est tout à l’honneur des Nexonnais qui rivalisèrent d ‘ingéniosité et de bon goût pour contribuer au merveilleux de cette journée.

Et ce fut avec de profonds regrets que les Nexonnais virent la vierge miraculeuse repartir le lendemain vers d’autres villes et d’autres villages où nous espérons qu’elle recevra un aussi vibrant et pieux accueil.

En résumé fête magnifique dont il convient de féliciter M le curé doyen, tous les organisateurs, toutes les délégations chrétiennes ainsi que tous les décorateurs. »

L’Appel du centre Jeudi 9 septembre 1943

Sans doute l’arrivée de la statue par la route de La Plaine avec dans le cortège, les jeunes filles en uniforme de la Jeunesse Agricole Catholique (JAC). Les différentes statues de la Vierge sont portées par des hommes, des femmes et des jeunes.

La Vierge, Notre dame de Boulogne.

La procession part de la Chapelle des garennes. On aperçoit l’avant de la barque sur laquelle se trouve la statue de la Vierge.

La procession remonte vers l’église et passe devant La Modiste, puis le garage Chibois et la boucherie Guyot.

Elle continue et arrive devant l’atelier de M. Vigneron et la boutique de Madame Vigneron.

Le cortège entre dans la rue Saint Ferréol

Le cortège descend la rue pasteur et passe devant la boucherie Lelong.